「酵素栄養学」を学んで栄養バランスのとれた食事を取ろう!Part3

整体&コンディショニングルーム Best Formの久家です。

今回は、【「酵素栄養学」を学んで栄養バランスのとれた食事を取ろう!Part3】をお伝えします。

Part1では、

「酵素」とはどういうものかについてまとめました。

酵素は大きく分けると、私たちの体内にもともと存在する「潜在酵素」と生の食物の中に含まれる「食物酵素」の2種類あり、

潜在酵素は、その働きにより「消化酵素」と「代謝酵素」の2つに分けられる。

そしてそれぞれの酵素がどういったものかをお伝えしました。

→「酵素栄養学」を学んで栄養バランスのとれた食事を取ろう!Part1

Part2では、

酵素の働きを解説し、酵素栄養学における「健康・病気」というものに対する考え方をお伝えしました。

酵素を過度に消耗させる食生活を現代の日本人はしているということにもふれました。

また潜在酵素の消耗を防ぐのに最適な「食物酵素」について解説し、健康になるために摂りたい食品についてもご紹介しました。

食の欧米化によって、様々な病気になる人が増えてきているという話も出てきましたね。

→「酵素栄養学」を学んで栄養バランスのとれた食事を取ろう!Part2

前回までの内容を復習しながら、ぜひ理解を深めていってくださいね!

それでは第3回の今回は…

健康つかさどる最前線の「腸」と「腸内細菌」についてお伝えします。

それでは、始めていきましょう!

目次

腸の役割

腸は、消化・吸収、そして免疫という人間の健康の最前線を担う臓器です。

「腸は神経の網タイツを穿いている」と形容されますが、腸管は消化・吸収作業の司令塔として働いています。そのため、腸は”第二の脳”とも言われます。

この腸を健康にする、若返らせることが健康のキーワードです。

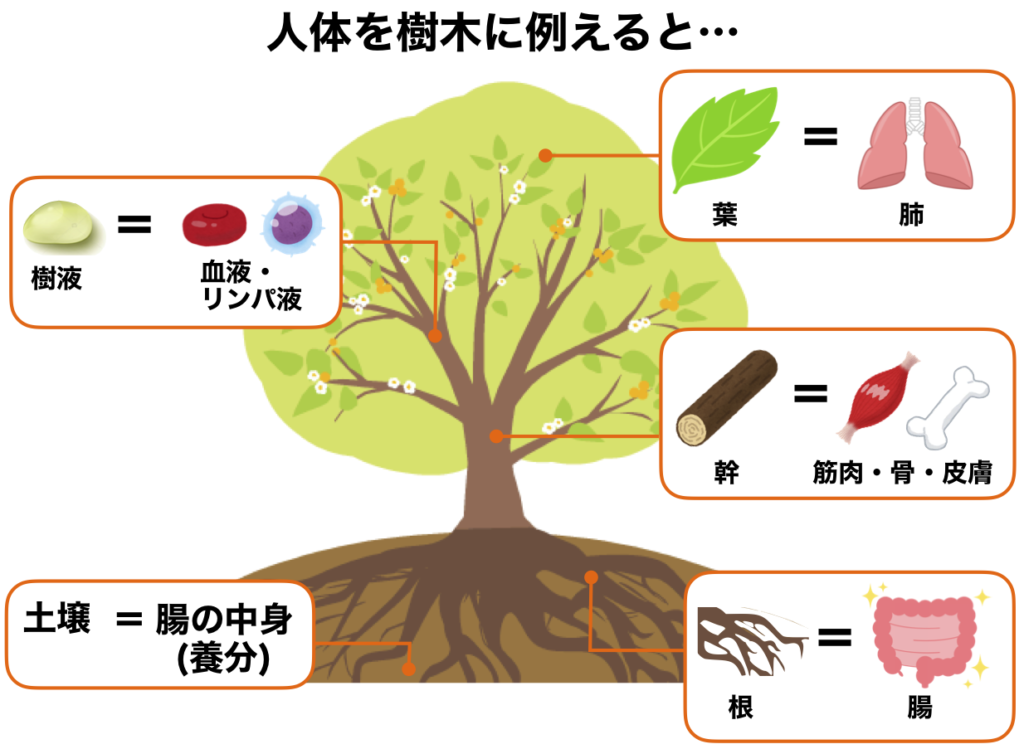

まずは、腸がいかに大事な臓器であるかを、人間を樹木に当てはめて説明していきます。

腸の状態が健康を左右する

樹木には、根があり、その根には栄養吸収細胞があります。樹木の命を支える栄養、エネルギーは、根がなければ入ってきません。

人間にとって根が腸であり、栄養吸収細胞が小腸の腸絨毛(小腸内壁にある無数の突起)です。

そして土壌の栄養が腸内の栄養物です。ちなみに樹液は血液やリンパ液で、葉は光合成で酸素も作り出すので、肺にあたります。幹は人間の筋肉、骨、皮膚に当たります。

樹木の根が枯れていたり、腐っていたらどうでしょう。そこに、いくら良い栄養が与えられても、吸収できません。逆もまた言えて、栄養を供給するはずの土壌が汚染されていたり、腐敗していれば、その樹木は枯れてしまいます。

人間も同様で、栄養吸収細胞を抱える腸内環境が健全でなければ、正しい栄養を取り込めないし、また土壌である腸の中身が腐敗してしまうと、体そのものを腐らせてしまいます。

腸の健康を守るために必要なのは、食物酵素がたっぷりの食材です。

体に取り込む食物の良し悪しで健康は決まるのです。

すべての病気は消化不良から

消化とは、食物の中にある、三大栄養素の炭水化物、タンパク質、脂肪を、それぞれ小腸で吸収できる分子レベルまで小さくすることです。

食物をこの分子レベルまで小さくすることは、酵素というハサミで切ったり、外したりして行っています。

人間は食べ物をそのままでは吸収できないということです。

「人は食べたもので生きているのではない。消化したもので生きているのだ」

という言葉があるのですが、消化の重要性をうまく表現していますね。

一度の食事で大量に流れ込む物質を1つずつ丁寧に切り離すことは大変な作業です。

1万個もある数珠の糸を1個の玉にまで切り取るようなものなので、それがうまく行かず、10個、20個とくっついたままで消化が終わってしまい、大腸まで行くことがあります

これが「消化不良」です。

この状態は、栄養がしっかり吸収されないばかりか、様々な弊害が起こります。

特にタンパク質が十分に消化されないと不消化タンパク質となって残り、大腸内でそれを悪玉菌(腐敗菌)が分解して、「窒素残留物」を作ります。

この窒素残留物が、がんや多くの難病も含む、あらゆる症状や病気の原因になっていくのです。

すべての病気の出発点は、消化不良から始まるのです。

リーキ・ガット症候群

消化不良は、とんでもない現代病を作り出しています。

それが「アレルギー」です

体内に取り込まれた栄養素は、小腸の腸絨毛で吸収されますが、この腸絨毛が炎症を起こすと、本来、絶対に吸収できない大きな分子を血液中に取り込んでしまいます。

炎症を起こした場所は、テニスラケットのガットが緩んで広がったようになり、この症状を

「リーキ・ガット症候群」

と言います。

通常は、分子レベルにまで分解された栄養素しか吸収されないのに、100個もアミノ酸が連なったタンパク質が入ってきたら、どうなるでしょうか?

これらは血液中に存在しないものです。

私たちの免疫システムは、それを異物と判断し、抗体で包み込んでしまいます。体を守るこの行為で起こるのがアレルギーです。

これによって引き起こされる疾患は、

喘息、鼻炎、花粉症、アトピー性皮膚炎

などのアレルギー症状にとどまらず、今では

膠原病、クローン病、多くの神経疾患、潰瘍性大腸炎

といった難病も、このリーキ・ガット症候群が影響していると言われています。

これらの疾患に加え、

糖尿病、心臓病、肝障害、脳卒中、肥満

までもが、リーキ・ガット症候群と密接な関係にあるのではないかとも言われており、あらゆる病気の元凶です。

血液中に存在しないような異物が体内に入れば、血液は汚れ、微小循環が悪化してしまいます。

脳卒中、心筋梗塞、糖尿病が起こるのも頷けます。また肝臓に障害が起きてもなんの不思議もありません。

リーキ・ガット症候群は、小腸内の悪玉菌が出すアルカリ性物質によって腸の粘膜が溶かされ、腸壁がただれて起こります。

その原因とみられているのが、化学薬剤の摂りすぎ、簡単に言えば、薬の飲み過ぎです。

さらに喫煙、アルコールの過剰摂取なども関係していますが、最も大きいのが食物の影響による小腸の腐敗です。

腸内で起こる4つの現象

口から三大栄養素を摂り、消化・吸収された後、腸内では4つの現象が起こります。

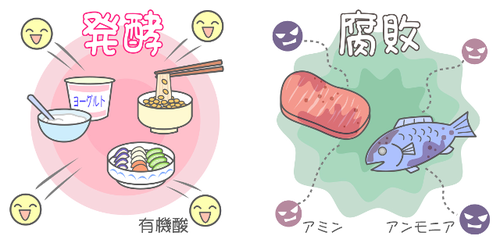

それは「発酵」「腐敗」「異常発酵」「酸敗」です。

その違いを簡単にいうと、「発酵」は健康に向かい、「腐敗」「異常発酵」「酸敗」は不健康に向かいます。

発酵

「発酵」は、質の良い炭水化物(オリゴ糖、デンプン、食物繊維などの多糖類)を適量食べている時に腸で起こります。

善玉菌という微生物が働き、有機物を分解している時に起こり、有機酸(短鎖脂肪酸)と無臭のガス(二酸化炭素、水素、メタンガス)が発生します。

納豆やヨーグルトなどの発酵食品が菌の力で酵素を多く作り出し、人間の健康に大きく関わる

と前回お伝えしましたが、

人間の体でも同じことが起きているのです。

腐敗

膵液や腸液に含まれる様々な酵素によって、タンパク質は小腸で消化され、アミノ酸になります。

この時に消化する酵素が不足していたり、タンパク質を過剰摂取すると消化不良を起こします。

すると吸収されなかったタンパク質は大腸に停滞し、過剰アミノ酸や不消化タンパク質を悪玉菌(腐敗菌)が分解していきます。

これが「腐敗」です。

この時にできるのがアミノ酸代謝産物の「窒素残留物」です。

これはあらゆる病気の原因になる、人体にとって大変有害なものです。

この窒素残留物が腸から吸収され、血液を汚していきます。

毛細血管はよどみ、窒素残留物を取り込んだ細胞は機能が混乱し、生み出された大量の老廃物が組織に停滞し、血行不全や破壊を進めていきます。

こうして様々な生活習慣病を招くのです。

タンパク質は、体に絶対必要であり、大事な栄養素ですが、摂りすぎると怖い栄養素でもあるのです。

異常発酵

「異常発酵」は炭水化物の摂りすぎで起こります。

適度な量の炭水化物は、腸で発酵現象を起こし、健康の元となりますが、それでも摂りすぎると腐敗を起こします。

その原因は、食べ過ぎです。

遅い時間に摂る夜食も関係してきます。食べてすぐ寝ると消化がスムーズに行われません。

また、加熱食が多いのも異常発酵の原因になります。食物酵素が働かず、消化作業が進まないからです。

このような状況の時、消化できなかった炭水化物の残留物が腐敗しますが、この時オナラが臭くなります。

オナラの匂いは、腸内が発酵状態なのか、異常発酵しているのか、の大きな目安になります。

酸敗

「酸敗」は脂質が腸内で酸化して生じる現象のことです。

酸敗の問題は3つあります。

・大腸の悪玉菌が増殖する

・二次胆汁酸ができてしまう(猛毒で窒素残留物と一緒になると、大腸がんの原因となる)

・窒素残留物が作られてしまう

酸敗を起こす原因としては、やはり

脂肪の摂りすぎ

です。

酸化した油や劣化した油、トランス脂肪酸など質の悪い油の摂取も、大きな原因になります。

腸内環境を整える

ここまでは腸の役割についてお伝えしてきました。

ここからは、腸を健康に保つための方法についてお伝えしていきます。

まずは、腸内細菌について解説します。

腸内細菌と腸内フローラ

腸内細菌は小腸や大腸に生息しており、その総数は1000種・1000兆個とも言われています。

腸内細菌には、

・ビフィズス菌や乳酸菌などの「善玉菌」

・ウェルシュ菌や大腸菌などの「悪玉菌」

・どちらにもなりうる「日和見菌」

があります。

理想的な比率は

善玉菌:悪玉菌:日和見菌

3:1:6

と言われています。

”第三の臓器”とも言われる腸内細菌ですが、私たちの体が所有する組織ではありません。

腸内細菌は、腸に棲みついている微生物であり、人間と共生関係にあります。

これらの腸内細菌は、バラバラに配置されているのではなく、種類ごとにグループを作って、腸内のいろいろなところに棲み分けています。

その様子が種類ごとに植え分けられたお花畑(フローラ)のように見えるため、これら腸内細菌の集まりのことを

腸内フローラ

と呼びます。

腸内細菌の働き

腸内細菌の働きは多岐にわたり、

病原菌の排除

有害・発がん物質の分解・排泄

ビタミンの合成

ホルモンの産生

腸内pHの調整

腸の蠕動運動の活性化

などがあります。

腸内細菌も人間と同じように、何かを食べなければ生きていけません。

私たち人間がタンパク質を消化酵素で分解し吸収しているように、

腸内細菌は周囲にある食べ物(例えば、小腸では消化されない食物繊維や三大栄養素の残留物など)に分解酵素を分泌し、分解することで吸収しています。

これが人間の消化活動の補助になっています。

その働きはめざましく、農薬などの有害物質も分解・解毒してくれるのです。

この酵素の力を借りた発酵活動は、人間が作り出せない栄養素を産出するなど、”人体の化学工場”と言われる肝臓の働きに匹敵します。

私たちの体内酵素の働きも、この腸内細菌の酵素が活性化してくれます。

健康に良い腸内細菌の働きとは、善玉菌の活動です。

その善玉菌を増やす方法は2通りあります。

ひとつは、「プロバイオティクス」

ヨーグルトなどを飲み、乳酸菌という微生物を直接外から補充する方法です。

もうひとつは、「プレバイオティクス」

食物繊維やオリゴ糖などの餌を腸内に補給し、善玉菌を増殖させる方法です。

健康の鍵を握る「短鎖脂肪酸」

腸内で起きる4つの現象のうち、「発酵」で有機酸が発生すると述べましたが、この有機酸が「短鎖脂肪酸」です。

大腸内で、善玉菌が持つ酵素の働きによって行われる食物繊維(糖質)の発酵で生じます。

短鎖脂肪酸は飽和脂肪酸に分類されます。

飽和脂肪酸というと、肉類の脂肪や乳製品の脂肪に多く含まれ、中性脂肪やコレステロールを増加させ、動脈硬化を促進させるものとして、悪者扱いされますが、これはとんでもない話です。

もし、飽和脂肪酸がなくなったら、細胞膜はボロボロに崩壊し、細胞が存在できなくなります。細胞膜形成に欠かせない栄養素なのです。

ありすぎたり,摂り過ぎたりすると問題なだけの話です。

酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸は、水溶性の食物繊維や糖質の発酵で生じる物質で、

その働きが人間の免疫力を上昇させたり、健康を向上・維持させる上で大変重要ということで、

最近大きな注目を集めています。

「腸管免疫」を活性化させる

腸は栄養素を分解・吸収している大事な臓器ですが、働きはそれだけではなく、食物と一緒に外から侵入してくる有害物質や病原菌など、あらゆる異物を食い止める”関所”になっています。

腸は、人体最大の免疫臓器でもあるのです。

免疫細胞のひとつにリンパ球がありますが、全身のリンパ球の70%以上が小腸に集中し、腫瘍免疫(がん細胞に特異的に働く免疫)は、全身の80%が小腸にあります。

これを「腸管免疫」といいます。

この腸管免疫を活性化させれば、体全体の免疫力を強力に向上させることができます。

腸の状態が良くなると、風邪を全くひかなくなりますが、それは、この免疫が働くためです。

免疫力は、20歳あたりがピークで、40歳になると約半分になると言われています。40代後半になるとめっきり落ち着いてきて、50代からは様々なトラブルが襲ってくるようになります。

だからこそ、人体最大の免疫臓器である腸を健康に保つ努力が必要になります。それには

食物繊維と酵素がカギです。

善玉菌を増やし、腸内環境を整えるのです。

食物繊維を多く含む食品は、

・昆布などの海藻類、

・椎茸、しめじ、キクラゲなどのキノコ類、

・梅干しや納豆などの発酵食品

・オリゴ糖を含む玉ねぎ、にんにく、ごぼう、キャベツなどの野菜類

これらを豊富に摂ることを心がけましょう!

免疫力は便で判断できる

自分の免疫力を測るのに一番身近なものは便です。

良い便なら腸は健康で免疫力も高く保持されており、悪い便なら腸は不健康、免疫力は落ちています。

悪い便とは、下痢や便秘のことで、どちらも体内の酵素が足りていない証拠です。

下痢も便秘も異常事態なので、体に良くありませんが、まだ下痢の方がいいと言えます。

便秘は悪玉菌やそれによって生じるインドールやアミンなどの窒素残留物を腸にとどめます。そのことが、難病や生活習慣病を含むあらゆる病気につながっていくのです。

良い便は黄色に近い色です。

腸内にビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が多い場合は、腸内は弱酸性に保たれていますので、便は黄色に近い色になります。

しかし、悪玉菌が増えるとアルカリ性になるため、便は茶褐色から黒褐色になっていきます。

このように弁の色でも腸内環境が判断できますので、日頃からご自身の腸内環境をチェックする習慣をつけましょう!

まとめ

いかがでしたか?

まず最初に、腸の状態がいかに健康を左右するかを、樹木に例えて説明しました。

そして、腸の働きが低下し消化不良が起こると、窒素残留物が作られ、

この窒素残留物が、がんや多くの難病も含む、あらゆる症状や病気の原因になっていくことをお伝えしました。

次に「リーキ・ガット症候群」についてお伝えし、

喘息、鼻炎、花粉症、アトピー性皮膚炎

などのアレルギー症状にとどまらず、今では

膠原病、クローン病、多くの神経疾患、潰瘍性大腸炎

といった難病も、このリーキ・ガット症候群が影響していると言われていることをご紹介しました。

これらの疾患に加え、

糖尿病、心臓病、肝障害、脳卒中、肥満

までもが、リーキ・ガット症候群と密接な関係にあるのではないかとも言われており、あらゆる病気の元凶と考えられています。

また腸内で起こる4つの現象

「発酵」「腐敗」「異常発酵」「酸敗」について解説しました。

そしてその違いを簡単に説明すると、「発酵」は健康に向かい、「腐敗」「異常発酵」「酸敗」は不健康に向かいます。

後の章では、腸内環境についてお伝えしました。

まずは腸内細菌には、

・ビフィズス菌や乳酸菌などの「善玉菌」

・ウェルシュ菌や大腸菌などの「悪玉菌」

・どちらにもなりうる「日和見菌」

があることをお伝えし、

腸内細菌の働きは多岐にわたり、

病原菌の排除

有害・発がん物質の分解・排泄

ビタミンの合成

ホルモンの産生

腸内pHの調整

腸の蠕動運動の活性化

などがあることをご紹介しました。

また健康の鍵を握る「短鎖脂肪酸」や「腸管免疫」について解説し、

免疫力を高めるには、腸を健康に保つ必要があること、そして、それには

食物繊維と酵素をしっかりと摂取して、善玉菌を増やし、腸内環境を整える必要があることをお伝えしました。

以上、今回の内容で、腸がいかに大事な臓器か、そしてその腸を健康に保つには酵素と食物繊維が必要であることが分かって頂けたのではないでしょうか。

また、ここ最近の健康ブームにより、よく耳にするようになった「腸内細菌」「短鎖脂肪酸」などにも触れましたので、

テレビやインターネットの情報の理解も深まるのではないかと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回

【「酵素栄養学」を学んで栄養バランスのとれた食事を取ろう!Part4】は、

体をむしばむ「酵素を減らす食事」についてお伝えいたします。

お楽しみに!

*********************************************************************

【管理者】久家 陽介(整体&コンディショニングルームBestForm代表)

公式LINE@:

⇒https://line.me/R/ti/p/%40csc9960f

※現在、友だち登録して頂いた方全員に、スマホで正しい知識を学びながら自分で肩こりを治す方法【肩こり解消プログラム】を無料プレゼント中!

Facebookページ:

⇒https://www.facebook.com/bestform0610/

※『いいね!』を押して頂けるとうれしいです

店舗情報:

⇒https://www.ekiten.jp/shop_6772254/

Web予約

⇒https://reserve.ekiten.jp/shop_6772254/t_form/?rsv=1

*********************************************************************

人生100年時代は

“治療”ではなく“予防”の時代

「自分の健康を自分で作る」

ための情報をお届けします!

これからますます

情報化社会になる現代…

インターネット

YouTube

SNS

僕らが日常使うメディアには

健康に関する情報が溢れかえっています。

「情報が多すぎて何がいいのか分からない」

あなたもそんな一人ではないでしょうか?

そんな中から

多くの人が情報を選ぶ基準は

何だと思いますか?

・チャンネル登録者数

・再生回数

・いいねの数

・フォロワー数

こういったものが

基準になっているんですね。

こんな基準で選ぶから

世の中健康ブームにも関わらず、健康な人が増えていかない

そう思います。

溢れる情報に振り回されない「身体を診る目」を育んでいきませんか?

そのための情報を

毎週金曜日に配信しています。

ぜひご活用ください。

配信をご希望の方は

配信専用アカウント

【身体を診る目】

にご登録ください。

ご登録はこちらから↓

〜店舗情報〜

整体&コンディショニングルーム

Best Form

【住所】

福岡県福岡市西区徳永北14-27 九大学研都市南店舗1F1号

【受付時間】

9:00〜20:00

【定休日】

土曜日

【ホームページ】

【インスタグラム】

https://www.instagram.com/bestform_conditioning

【 X 】

【note】